Coincidiendo con el 40 aniversario (1985-2025) de la Declaración de Ávila como "Ciudad Patrimonio Mundial", tres años después de que en 1982 se declarara Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad, retomamos la figura del arquitecto municipal y académico Armando Ríos Almarza (nac. 1948). Participó en la declaración de Ávila de 1985, fue comisionado de la UNESCO en Quebec y, años después, se encargó de que el icono de dicha declaración ocupara las rotondas de acceso a la ciudad.

Su trayectoria, de la que ya escribimos en otra ocasión, nos sirve de nuevo para proyectar la plástica de su obra gráfica, la cual representa y recoge aquellas sensaciones que llevaron a la UNESCO a la declaración patrimonial de la ciudad antigua e iglesias extramuros de Ávila, y al Ministerio hacerlo de su conjunto como bien de interés cultural.

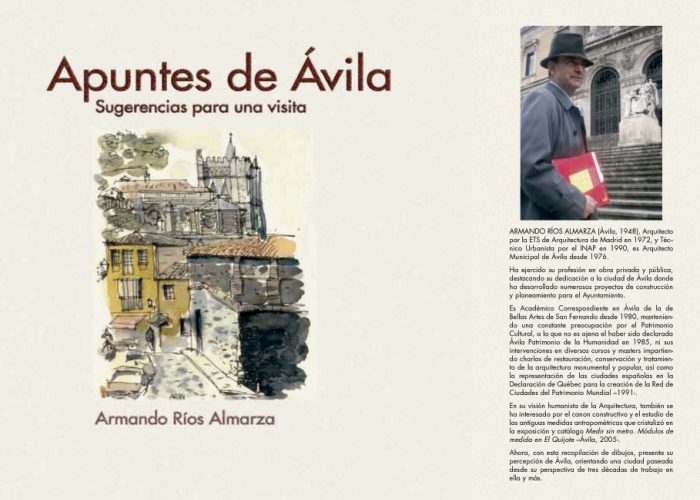

Armando Ríos ejerció como arquitecto del Ayuntamiento de Ávila durante treinta y siete años (1976-2013), periodo en el que fue testigo de excepción y participante de la transformación urbanística de la ciudad, circunstancias estas que fueron el motivo de inspiración con el que compuso el libro de dibujos Apuntes de Ávila (Ayuntamiento, 2007), cuyas imágenes sirven ahora para ilustrar el presente artículo. Entonces él mismo escribió:

«El dibujo para un arquitecto es parte de su trabajo, de su afición y de su evasión; se dibuja para analizar, reflexionar y representar». Y con esta inquietud dibuja calles, edificios y rincones de Ávila. Son, dice, «dibujos realizados a lo largo del ejercicio profesional, con los que ofrece unos recorridos por la hermosa ciudad donde he tenido el privilegio de nacer, vivir y trabajar». Y añade: «Cualquier motivo me ha llevado a dibujar Ávila, desde el estudio y preparación de proyectos y obras, a entretener ratos perdidos a la espera de algo o alguien. Pero todos los dibujos tienen la característica común de haberlos hecho con gusto y sin pretensiones».

Efectivamente, la ciudad histórica es estudiada y dibujada con mimo por el arquitecto Armando Ríos convertido en divulgador, artista e ilustrador. En esta tarea repasa la vida de los Monumentos de Ávila siguiendo al profesor Don Manuel Gómez Moreno, y los interpreta con trazo ligero y alegre, enriqueciendo con ello la trayectoria de otros dibujantes y grabadores que tomaron la ciudad como modelo, tal y como ya reseñamos en Ávila dibujada (2005), donde contamos con otra hermosa colaboración de las suyas.

Y aunque la ciudad que conocemos quedó configurada en el siglo XII, Armando Ríos estuvo décadas empeñado en reconstruirla y representarla con bellas líneas perfiladas a mano alzada, lo que hizo improvisando con naturalidad, sencillez, y aportando sentimiento y cariño. Contemplar la visión artística de la muralla, las iglesias, los palacios y el caserío en general que no deja de crecer, coincide con proyectos y actuaciones en los que el autor tuvo oportunidad de intervenir, como no podía ser menos en un arquitecto municipal heredero de una larga tradición de mantenedores y constructores de una ciudad en continua evolución.

Ciertamente, Ávila, ciudad histórica, ciudad monumental, ciudad rural, ciudad turística, es ciudad de reyes, caballeros, leales, santos y cantos, y también es ciudad de arquitectos, unos actores singulares desde su construcción como recinto y fortaleza medieval hace nueve siglos. Y en la historia de la arquitectura abulense, con predominio de templos románicos y palacios renacentistas, sobresalen nombres como Juan Guas, Francisco de Mora, Hernández Callejo, Vázquez de Zúñiga, Ángel Cosín, Enrique María Repullés, Ángel Barbero, Emilio González y otros arquitectos municipales que contrataba el consistorio y que ejercieron especial protagonismo, no sin dificultades, a partir de mediado el siglo XIX. Y a ellos añade el nombre de otros que dejaron su impronta en Ávila, desde Pedro de Tolosa a Pons Sorolla o Rafael Moneo, o los que retrató Goya (Ventura Rodríguez, Juan de Villanueva y Juan Antonio Cuervo), entre otros.

Del movimiento acompasado de ojos y manos, sin más pretensiones, surge un nuevo diseño de la vieja ciudad plasmado en formas animadas captadas a vuela pluma, con la simple inspiración de la mirada y una especial querencia por cuanto rodea al artista. El soporte utilizado en el proceso creativo es cualquier papel que esté a su alcance, y una agenda, un calendario de mesa, un bloc de notas o una simple hoja en blanco son suficientes para “borrajetear” con lapicero, pluma, bolígrafo, rotulador, pinturas de colores o incluso con acuarelas. Y con la misma agilidad, el autor, que también es académico correspondiente de bellas artes, hace planos, idea soluciones arquitectónicas, proyecta edificios, reforma calles y hace proyectos que adorna después con simpáticos y originales dibujos.

Las imágenes dibujadas se presentan como cromos o viejas fotos sacadas de una caja de membrillo, y es que los originales forman parte de antiguos expedientes de obras o permanecían traspapelados entre libros o apuntes, ya que se hicieron para el archivo y no para el público que ahora se admira en la contemplación. El tiempo parece haberse detenido en estas estampas, y no por antiguas sino por imperecederas, y más aún ahora al quedar fijas en las páginas del libro que cerramos para disfrute general.

SEMBLANZA.

Por su cercanía, y como prolongación de la experiencia vital de uno mismo, de quien esto escribe o de quien esto lee, sabemos que Armando Ríos Almarza fue arquitecto de Ávila y fue arquitecto municipal, y también arquitecto humanista, arquitecto académico, arquitecto artista, arquitecto histórico, arquitecto cultural, arquitecto paisajista, arquitecto de viviendas sociales, arquitecto de ensanche, arquitecto tasador, arquitecto de disciplina, arquitecto gestor, arquitecto embajador y artífice de las más variadas arquitecturas y otras disciplinas.

Además, fue arquitecto comisionado, arquitecto urbanista, arquitecto leído, arquitecto de la memoria, arquitecto poético, arquitecto viajero, arquitecto ilustrado, arquitecto colegial, arquitecto de consulta, arquitecto quijote, arquitecto de ciudad, arquitecto de pueblo, arquitecto dibujante, arquitecto de calles, arquitecto de plazas, arquitecto criticado, arquitecto de revista, arquitecto de licencias, arquitecto de expropiación, arquitecto de biblioteca, arquitecto de instalaciones deportivas, arquitecto conferenciante, arquitecto bombero, arquitecto de barrio, arquitecto de centro de salud y arquitecto monumental.

También, fue arquitecto escritor, arquitecto de parques, arquitecto de iglesia, arquitecto de la muralla, arquitecto anónimo, arquitecto rural, arquitecto de jardines, arquitecto de colegios, arquitecto de casas, arquitecto de residencias, arquitecto de palacios, arquitecto de plaza de toros, arquitecto servicial, arquitecto de escuelas taller, arquitecto de café, arquitecto de teatro, arquitecto de cine, arquitecto de museo, arquitecto asesor, arquitecto proyectista, arquitecto autónomo, arquitecto intuitivo, arquitecto de cementerio, arquitecto de planeamiento, arquitecto decorador y arquitecto creativo.

Más aún, fue arquitecto de campo, arquitecto contradictorio, arquitecto objetor, arquitecto de mercado de abastos, arquitecto maestro, arquitecto de rehabilitación, arquitecto conversador, arquitecto huertano, arquitecto funcionario, arquitecto de granja escuela, arquitecto literario, arquitecto de árboles, arquitecto observador, arquitecto teresiano, arquitecto pintor, arquitecto retratista, arquitecto divertido, arquitecto comprometido, arquitecto de centro de visitantes, arquitecto de obras, arquitecto compañero, arquitecto andante, arquitecto humilde, arquitecto de excursión, arquitecto luchador, arquitecto cuestionado, arquitecto generoso, arquitecto paseante, arquitecto de diseño, arquitecto de conventos, arquitecto jurado de concursos como el del palacio de congresos Lienzo Norte y el del jardín de las Hervencias, y arquitecto de tantas cosas, y tantas cosas caben en la figura de arquitecto que es como si la ciudad se proyectara en él de forma anónima. Por último, y fundamentalmente, es arquitecto amigo.

Armando Ríos Almarza no quiso ser arquitecto de empresa, ni arquitecto empresario, ni arquitecto promotor, ni arquitecto contratista, ni arquitecto constructor, ni arquitecto a sueldo, ni arquitecto ambicioso, ni arquitecto estrella, ni arquitecto concejal, ni arquitecto diputado, ni arquitecto cofrade, ni arquitecto catedrático, ni arquitecto doctrinario. Sólo quiso ser y fue arquitecto de su ciudad natal, aunque a punto estuvo de ser arquitecto catastral o arquitecto ministerial. No obstante, también fue arquitecto esporádico proyectando obras o haciendo planeamiento en otros pueblos como Arévalo, Blascosancho, El Barraco, El Fresno, El Tiemblo, Hoyo de Pinares, Maello, Mingorría, Piedralaves, Piedrahíta, Santa María del Tiétar, etc.

En el despacho municipal que tuvo el arquitecto, orientado al este sobre la plaza del Mercado Chico, se exhibían el primer plano de la ciudad que hizo el ingeniero Francisco Coello en 1864, las primeras fotos de Clifford del Mercado Grande y la ciudad vista desde los Cuatro Postes, regalo de Isabel II, otras fotografías de Laurent, de la rehabilitación de San Vicente por Repullés en 1885, y un bello dibujo coloreado del desaparecido mercado de abastos, también de Repullés, así como un hermoso cartel de una exposición del arquitecto y diseñador Gerrit Thomas Rierveld, o también de Arne Jacobsen, y planos extendidos por todas partes que marcan la evolución de la ciudad. En las estanterías, un diccionario de 1856, un tratado de arquitectura legal y las ordenanzas municipales de 1894, además de los últimos estudios y revistas sobre arquitectura y urbanismo.

Armando vivió los tiempos en que el arquitecto era el único técnico municipal con que contaba el Ayuntamiento, entonces era todo un referente de cuanto se hacía en Ávila, situación que poco a poco ha ido cambiando hasta perder la relevancia de entonces. Efectivamente, en la evolución arquitectónica de la ciudad intervienen otras administraciones, constructores y otros muchos arquitectos que trabajan en la misma contribuyendo a su modelado. Así, hasta los años noventa del siglo pasado, los barrios crecieron acogidos a los programas de viviendas de protección oficial, los viarios radiales estructurantes y los suelos industriales fueron promovidos por la Administración del Estado, lo mismo que las intervenciones en la muralla y en los edificios monumentales.

Armando Ríos, siendo arquitecto municipal, dirigió el servicio de bomberos y le tocó acudir al incendio que asoló la antigua fábrica de harinas, y fue objetor con proyectos que consideró poco respetuosos con el patrimonio. Intervino de emergencia en la muralla con ocasión de algún accidente en la puerta de entrada por San Vicente, y contempló de forma privilegiada cómo el Mercado Grande se hacía y se deshacía en varias ocasiones hasta su traza actual. Dirigió varias escuelas taller creadas para la revalorización de antiguos oficios y recuperación de edificios singulares, como el antiguo matadero de Ávila, o espacios naturales como el Soto. Se ocupó de la continua demanda del cementerio municipal conviviendo con la llamativa arquitectura funeraria del arquitecto modernista Isidro Benito Domínguez, y sobre los antiguos lavaderos de la calle de las Eras proyectó y construyó un centro sociocultural. Y fue arquitecto rural en los barrios anexionados o pueblos anejos de Ávila proyectando obras para centros culturales, consultorios médicos, granjas escuela y otras instalaciones.

Aunque con proyectos y dirección de otros arquitectos, vivió el apabullante crecimiento de la ciudad con el comienzo del siglo XXI y la extraordinaria recuperación de los palacios renacentistas de los Guzmanes, Velada, Superunda, Serrano, Águila y Verdugo, del Episcopio, San Francisco o del monasterio de Santa Ana, sintiéndose apesadumbrado por la ruina actual del convento de Las Gordillas. Intervino directamente en la rehabilitación de la antigua Casa de Carnicerías que configura la puerta de entrada al recinto amurallado junto a la catedral. Como una de sus últimas actuaciones, ahí está el nuevo centro de recepción de visitantes en el entorno de San Vicente, o las plazas de Santiago, la del antiguo circuito de San Pedro y la de la primera fundación teresiana de San José.

Armando Ríos es académico en Ávila de la Real de Bellas Artes de San Fernando. Y en la sede madrileña de la Academia se exhiben hermosas pinturas de Goya y de nuestros paisanos de adopción y admirados López Mezquita, Sorolla, Chicharro y Benjamín Palencia, y un bajorrelieve de Francisco Gutiérrez, natural de San Vicente de Arévalo y escultor de la diosa Cibeles. Mientras en la calcografía descubrimos los monumentos arquitectónicos de Ávila y el “escuadro” de Sonsoles grabado de la pintura de Valeriano Bécquer, y en la biblioteca el álbum de Clifford donde figuran los primeros retratos de la ciudad.

Con Armando compartimos muchas cosas. Juntos hicimos exposiciones, dimos conferencias, recorrimos archivos, y editamos varias publicaciones. Participamos en un “Cuaderno de arquitectura” (Piedra Caballera, 1987), donde escribió sobre arquitectura popular y el ejemplo de la antigua posada de la feria o del tío Goriche, edificio cuya rehabilitación proyectó años después para biblioteca, y las bibliotecas son uno de los contenedores culturales preferidos que le gusta promover y dibujar. Al año siguiente, trabajamos en un estudio sobre la “Arquitectura popular en el Valle del Tiétar” (1988) para la Institución Gran Duque de Alba. Tiempo después, la arquitectura popular fue tema de unas “Jornadas sobre etnografía abulense” (2000) que impartimos en el Museo de Ávila, un lugar especial para conocer la historia y la cultura de Ávila.

Juntos estuvimos haciendo urbanismo durante casi treinta años discutiendo y cuestionando sobre cómo debe ser la ciudad. Primero en la Comunidad Autónoma (1985-1993) y luego en el Ayuntamiento (1993-2013). Entonces nos dimos cuenta de que Ávila crece y evoluciona como un ser con vida propia. En su desarrollo comprobamos que son muchos los agentes intervinientes, tantos, que, a veces, su actuación sobrepasa las capacidades de los empleados municipales. Promovimos un concurso de ideas de arquitectura para una fuente y un templete de música a instalar en la plaza de Mingorría (1992), fuimos ponentes en cursos de urbanismo del Instituto Nacional de Administración Local (2000), y durante siete años compartimos comunicaciones en el máster de turismo interior de la Universidad de Salamanca (2007-2013), también en talleres de cultura popular de Caja Ávila (2010-2012). Realizamos visitas guiadas por el cementerio y la arquitectura funeraria (2013), e impartimos conferencias sobre “Ávila en la pintura” en El Episcopio (2014).

Una excelente idea para celebrar el centenario del Quijote fue la exposición que hicimos con el título “Medir sin metro” (2005), proyecto original del arquitecto metido a agrimensor que también fue presentada por su artífice en la Biblioteca Nacional (2006). Fue una misma idea que pensó hacer extensiva al paisaje, la vegetación y la naturaleza cervantina.

Juntos visitamos Toledo, Palencia, Alcalá de Henares, Soria, Segovia, Madrid, Valladolid, Salamanca, El Escorial, etc. Disfrutamos de sus experiencias viajeras por Quebec, Boston, Berlín, Londres, Roma o Sicilia. Y también de sus recuerdos de los veranos en Tarragona y de esas excursiones culturales de arquitectura a Lisboa, a la Expo de Sevilla y a las obras de la villa Olímpica de Barcelona, por ejemplo.

Y recorrimos los pueblos de Ávila, los molinos del Adaja y los castro vettones, y aprendimos de los viejos oficios, de las antiguas tradiciones y de los pequeños detalles que son vestigios de grandes acontecimientos y personajes. Como meros ejemplos, nos llamó la atención una fuente de tiempos de Carlos IV en Velayos; el palacio renacentista de los Montellano en Blascosancho, su pueblo, que fue morada de Pepe Botella; varios monolitos indicadores de distancias en leguas e iconos de “medir sin metro”; un chocolatero en Mingorría que resultó ser más que su tatarabuelo; el castillo de la Duquesa de la Conquista en Vega de Santa María; la última morada del príncipe Don Alfonso, hermano de Isabel la Católica, en Cardeñosa; el palomar de Santa Teresa y el museo “López Berrón” en Gotarrendura; la venta familiar de Labajos, en otro tiempo parada de la carretera general de Castilla; el museo al aire libre de Ibarrola en Muñogalindo; y ese otro de Emilio Sánchez en Gilgarcía.

El arquitecto recorre la ciudad con frecuencia y se detiene a cada paso. Con él hablamos de arquitectura, de exposiciones, de cine, de arte, de historia desde el mirador al Valle Amblés en el jardín del Rastro, que fue dedicado a Calderón de la Barca y hoy preside la escultura de Rubén Darío, y donde una fuente centenaria fue eliminada innecesariamente para colocar un monolito escultórico dedicado al camino de la lengua que podía ir en otro lugar.

De la extensa galería de celebridades, se interesa por cuantos contribuyen a la construcción de una identidad cultural común. Y nos acordamos, a bote pronto, de los historiadores Quadrado, Carramolino, Ballesteros, Gómez Moreno, Sánchez Albornoz, Rodríguez Almeida, y José Luis Gutiérrez Robledo, para quien dibujó en Las iglesias románicas de Ávila (1982); del cronista José Mayoral; de los pintores Valetín Carderera, Valeriano Bécquer, López Mezquita, Zuloaga, Beruete, Sorolla, Güido Caprotti, Benjamín Palencia y los contemporáneos abulenses Velayos, Galindo, Fernando Sánchez, Espí, Carmelo Sansegundo, Juan Antonio Piedrahíta y un largo etcétera; de los escritores Bécquer, Azorín, Unamuno, Cela y Belmonte; de los nobles Gómez Dávila y todos los Dávila, Bracamonte, Abrantes, Cerralbo, Benavites y San Juan de Piedras Albas, Polentinos, Parcent y Valencia; de los escultores Aniceto Marinas y Óscar Caprotti que modeló a Eugenio D´Ors, así como los contemporáneos José Antonio Elvira y otros; del pensador Santayana; de los fotógrafos Clifford, Laurent y los Mayoral; de los santos poetas Teresa y Juan de la Cruz, y Jacinto Herrero; de los directores de cine Orson Welles y Stanley Kramer; de los arquitectos Chueca Goitia y Cervera Vera, cuya muerte recordó para la televisión; y del músico Tomás Luís de Victoria, entre una larguísima lista de personajes que llenan el callejero y la memoria colectiva de la historia abulense.

La evolución de la ciudad fue escrita por Armando en la publicación que hizo el grupo español de ciudades patrimonio (Evolución urbana de Ávila, 2011), donde cuenta su crecimiento a lo largo del tiempo, por eso a él acudimos cuando publicamos Ávila a vuela pluma (DAV, 2005) con vistas aéreas de 1958. Durante su paso por el Ayuntamiento, el municipio ha desarrollado diversos Planes Generales de Ordenación Urbana y varios Planes Especiales del conjunto histórico, y se ha transformado tanto que la ciudad casi ha duplicado sus habitantes y edificaciones, pasando de los treinta mil hasta los casi sesenta mil empadronados.

La ciudad es su compañera de viaje, más aún, es como alguien de la familia. Todo lo que pasa en ella es como si le pasara a uno mismo, y siente cada piedra como algo de casa. A cada paso, en cada esquina, un elemento de arquitectura cargado de historia se presenta como objeto de intervenciones pasadas o futuras, o como testimonio vivo de una ciudad que evoluciona y de la que uno forma parte, como una pieza más de un rompecabezas donde participan múltiples actores con desiguales aciertos y desaciertos.

Como arquitecto humanista es amante del arte, de la arqueología, de la literatura, del cine, del teatro, de la música, de la historia y del pensamiento en general. Buen lector, buen espectador, admirador del buen diseño y últimamente metido a escultor de chatarra y a hortelano. No se le escapan las últimas novedades culturales, ni los conciertos, ni los últimos estrenos de cine, o las viejas reposiciones en blanco y negro, como El apartamento, de Billy Wilder, ni las exposiciones o acontecimientos museísticos de un gran número de ciudades y lugares, desde París a Cádiz. Y de ello hablamos, comentamos y debatimos, y, entre otras historias de la historia, recordamos, por ejemplo, a la maja desnuda de Goya que bien pudo ser Pepita Tudó, amante de Godoy.

Como arquitecto de letras que lee, escribe e imparte conferencias, se preocupó de iniciar una colección de pinturas y enriquecer la biblioteca del Colegio de Arquitectos de Ávila, de cuya junta directiva formó parte, con atención a las más diversas tendencias del momento, organizando además alguna exposición que otra. Y como representante colegial renunció a enjuiciar a sus compañeros y controlar su disciplina. Le apasiona la jardinería y vestir de verde la ciudad, le entristece la falta de árboles y coincide con el ilustrado y licenciado en Ávila, Gaspar Melchor de Jovellanos, en la necesidad de repoblar nuestras ciudades. Y se entusiasma con el arte de ajardinar que desarrollaron Sabatini o Javier Winthuysen, a la vez que disfruta recorriendo el madrileño Campo del Moro o el recogido jardín del Príncipe de Anglona.

Como arquitecto compañero ha convivido cordialmente con alcaldes, concejales, secretarios, interventores, tesoreros, recaudadores, ingenieros, abogados, otros arquitectos, arqueólogos, aparejadores, asistentes sociales, bibliotecarios, biólogos, animadores culturales, administrativos, técnicos turísticos, técnicos medioambientales, archiveros, delineantes, informáticos, enterradores, operarios, electricistas, jardineros, ordenanzas, policías, bomberos, limpiadoras, alumnos y profesores, y otros tantos colegas que formamos en igualdad la gran familia municipal dedicada al servicio público.

Como arquitecto servicial le hemos visto atender a todo tipo de gente, sin prejuicios y con especial dedicación. Y también le hemos visto enfadarse, criticar y cuestionar decisiones contrarias a su pensamiento de respeto máximo a nuestro patrimonio o la forma de entender la ciudad, incluso equivocarse o no estar acertado, y reírse cuando le llamaban Armando Líos a Manta, en vez de Armando Ríos Almarza, sin que ello reste en el extenso haber que hemos descrito.

Por último, cabe reivindicar el testimonio vivo de nuestro arquitecto, que lo es también, aunque callado y sin ostentación ni ruido, de la arquitectura abulense, a la que se suma con otros muchos protagonistas, entre los que, probablemente, estemos todos. Y un buen ejemplo de su sabiduría y erudición sobre Ávila, lo tenemos en el libro Apuntes de Ávila.

APUNTES DE ÁVILA.

En este libro dibujado, Armando Ríos resume la historia abulense de una forma didáctica y sencilla. Nos cuenta que la fundación de Ávila es romana, como acreditan las piedras incrustadas en su muralla y su trazado campamental, con el foro en el centro mantenido en la ciudad medieval como plaza de mercado. No obstante, dice, sus alrededores acogieron asentamientos que se remontan al Calcolítico, y a los famosos Vettones que levantaron sus reconocidos castros en las proximidades, con la presencia de sus monumentales verracos, esas esculturas zoomorfas tan clásicas como modernas, mientras que los restos de su necrópolis nos hablan de una urbe que en el siglo IV fue sede del obispo Prisciliano.

También, señala, que hay que recordar la presencia visigoda, con sus pizarras escritas, humildes piezas siempre enigmáticas y el poco acusado paso de la dominación islámica. Y añade que «la ciudad fue pieza clave en el recién formado reino de Castilla, que a finales del siglo XI consolida sus límites hasta el río Tajo, de la mano de Alfonso VI. Ávila acoge la presencia de reyes que le dan el sobrenombre, “Ávila del rey”. A lo largo de la Baja Edad Media conviven culturas y religiones que dejan huella en el característico mudéjar, que impregna toda la obra civil y religiosa».

Por ser en realidad una acrópolis, continúa Armando Ríos, «su perfil se dibuja nítido desde todas sus orientaciones y ofrece espléndidas panorámicas, sobre todo al norte y al suroeste, donde se abre el valle Amblés atravesado por el río Adaja, cuya ribera forma el límite oeste y delimita de manera natural y definitiva la ciudad». Aquí, añade, las formaciones rocosas son el contrapunto mineral de la vida urbana, que contribuye a ese aire de silencio, mística, que ha dado pie a la genuina ciudad de cantos y santos. Son sus señas de identidad la íntegra muralla, la catedral y sus iglesias románicas.

En el siglo XVI Ávila alcanza «el cenit de la mística con santa Teresa y san Juan de la Cruz, y la ciudad conoce su máximo esplendor con los palacios de la nobleza, al tiempo que se puebla de conventos». Y continúa, en el siglo XVII, bajo los auspicios del Conde Duque de Olivares, se construyen el convento de la Santa y la iglesia de San José en el convento de las Madres. El Barroco deja su huella en la capilla de la Portería del convento de san Antonio y el Neoclásico en la plaza del Mercado Chico, según la idea de Ventura Rodríguez que finalizó Juan Antonio Cuervo, «en un proceso que concluyó a mediados del XIX, con la construcción de las Casas Consistoriales por Ildefonso Vázquez de Zúñiga. Es entonces cuando la ciudad se estira hacia el este, buscando el ferrocarril y da lugar a un modesto ensanche, con la creación de dos jardines, el Recreo y san Antonio».

Ya en el siglo XX, concluye, se inicia al final de la centuria un cierto despegue que lleva a duplicar la superficie de su suelo urbano, superando la población los cincuenta mil habitantes.

Así, llegados a este punto y para terminar, observamos que toda la historia de Ávila pasa por los dibujos de Armando Ríos. En ellos se comprimen siglos de arquitectura abulense, los cuales agrupamos bajo los siguientes títulos que resumen sus querencias:

I. Orígenes: Plano de Ávila, La Catedral desde el Ayuntamiento, Arcos del Mercado Chico y San Juan, Casas frente a San Vicente, Centro de Recepción de Visitantes, Ara votiva de San Segundo, Muralla y Catedral, Ávila desde los Cuatro Postes, Capilla de San Segundo, Catedral, Muralla y Espadaña del Carmen, Catedral desde el adarve, Catedral desde las azoteas, Arrabal del puente y Cuatro Postes,

II. Intramuros y Arrabal del Puente: Iglesia de San Juan y Torreón de los Guzmanes, Episcopio, Palacio de doña Urraca o Alcázar, Torreón de los Velada, Casa del Licenciado Pacheco, Capilla de las Nieves, Portada del Colegio de Jesuitas, Portada del antiguo Palacio Polentinos, Mercado Chico, Calle Martín Carramolino, Torreón de Guzmanes y Palacio Superunda, Palacio de Almarza, Iglesia del Convento de La Santa, Iglesia de Mosén Rubí, Espadaña del Carmen, Puerta del Puente Adaja y Perfil de la Real Fábrica de Algodón.

III. Arrabal Norte: San Martín y la Encarnación, Torre de San Martín, Espadaña de la Encarnación, Matadero Viejo, Santa María de la Cabeza, Torre de San Andrés, Ábside y portada de San Andrés, Iglesia de La Concepción, Portada de la Iglesia de la Concepción, Abuelas a la solana, Vía Crucis, Cipo en calle Solís, Iglesia del Convento de San Francisco y Convento de San Antonio.

IV. Extramuros al Este: Iglesia de San Vicente, Torres de San Vicente, San Vicente y Vía Crucis, Hito de San Vicente, Casa del Licenciado Maldonado, Calle san Segundo, Encuentro de cimborrio, muralla y capilla de los Velada, Cimborrio, Casas adosadas a la Muralla, Escudo de calle Leales, Pilastra Corintia, Museo de Ávila, Santo Tomé, Cartela, Plazuela de santa Catalina, Catedral desde Luís Lobera, Palacete Nebreda, Templete de Música, Canto de las 19 leguas, Cocherones de RENFE, Convento de santa Ana, Convento de las Gordillas, Iglesia de las Gordillas, Convento de San José, Plazuela de Las Madres, Espadaña de San Jerónimo, Paseo de San Roque, Ábsides de San Pedro y Plaza del Ejército.

V. Arrabal Sur: Valle Amblés, Plaza de las Vacas, Fiesta en las Vacas, Iglesia de las Vacas, Convento de Gracia, Plaza de Santiago, Las Covachuelas, Santiago desde las Covachuelas, Plaza de la Feria, Casa Goriche, Santiago desde la Feria, Plaza de Ocaña, Atrio de San Isidro, Hospital viejo, Esgrafiado Mudéjar y Santo Tomás