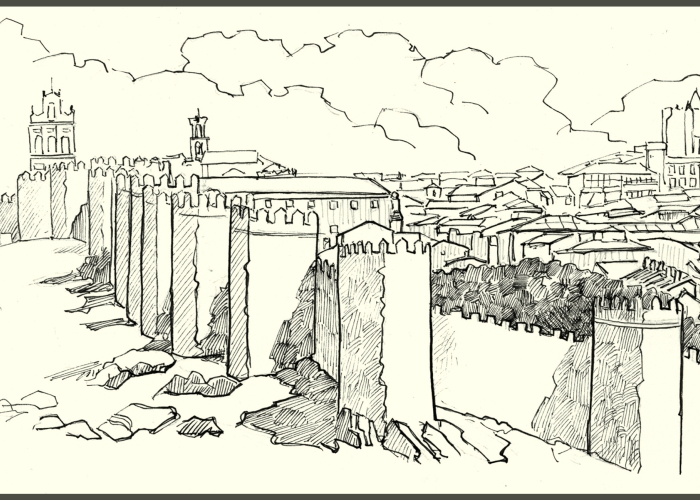

«Ávila para viajeros perdidos» es el título de la obra colectiva de la Asociación de novelistas ‘La sombra del ciprés’, cuyo prólogo retomamos para la ocasión que brinda su presentación en la feria del libro de Ávila el próximo miércoles, 23 de abril (Mercado Grande, 19:30h.). El libro es una selección de relatos ilustrados bellamente y con acierto por Julio Veredas, donde los rincones abulenses son el marco absorbente de la creación literaria. Así, a través de la literatura y la riqueza de la lengua se ofrece una visión, una interpretación o una reconstrucción de historias, las cuales no podrían suceder en cualquier lugar. En ello, el escenario que forman Ávila y su paisaje aparece tan vinculado con el relato como cualquiera de sus personajes o protagonistas.

Consideramos los rincones elegidos como lugares o pequeños espacios que son el alma del tránsito de personajes que deambulan y asientan su espíritu en rinconeras mágicas de Ávila, donde surgen variadas historias de concitada expectación.

Cada uno de los 24 relatos que componen este libro va precedido de una breve descripción de los rincones o paisajes en los que se ambienta, a modo de alumbramiento e ilustración de los lugares en los que se residencia cuanto sucede en la narración personal de la intrahistoria que luego se cuenta.

Con todo, cuanto ocurre en la literatura que surge a partir del acercamiento temático elegido por cada autor se dibuja el mapa de aventuras al que nos acercamos como exploradores. Y lo hacemos con el mismo pensamiento de Unamuno, descubridor de Ávila, «Ávila la casa», y de Gredos, «el rocoso esqueleto de España». Don Miguel, en un viaje místico, escribió entonces: «la ciudad de Ávila envuelve al personaje, al hombre, su alma, porque, ¿qué es el alma de un hombre sin su visión de lo que le rodea y sostiene?».

Así, se nos presentan dos formas de viajar en el tiempo. Por un lado, a modo de guía, el libro, en su conjunto, traza interesantes itinerarios culturales que componen una parte del paisaje singular de Ávila y sus pueblos. En este apartado se reseñan aspectos materiales, físicos e históricos de cada rincón. Se trata de una curiosa relación entre topografía y literatura como avanzadilla de textos en los que se juntan mito, invención y realidad, conceptos que, aunque se mezclan en los relatos, el lector debe saber distinguir y no confundir.

Con todos los escondrijos seleccionados podríamos elaborar una carta topográfica que sirva para estudiar y saber más de nuestro pequeño territorio, el cual se nos aparece en el libro como una multiplicidad de paisajes, decíamos, y de singulares elementos naturales, urbanos y rurales, históricos, monumentales, arqueológicos, etc.

A través de dicha cartografía se muestra una original forma de conocer y descubrir la naturaleza, el arte y las tradiciones y costumbres que configuran la identidad de un pueblo. Hasta aquí, los escenarios que sirven para contextualizar y ambientar las historias que se cuentan.

A continuación, los autores participantes en el libro colaborativo nos sumergen en las fantasías de intrépidos personajes que cobran vida en rincones convertidos en espacios exóticos en los que ocurren sucesos novelescos, épicos o mitológicos.

Es lo que hizo Cervantes en el Quijote al sumergirnos en escenarios de aventuras reales o imaginarias que suceden en castillos, palacios, grutas y laberintos o florestas. En el libro, algunos ejemplos tenemos en las referencias al castillo de Zurraquín, el palacio del Infante don Luis de Arenas de San Pedro, el legendario Hotel Inglés de Ávila, la ribera del Adaja, los palomares de La Serrada y el crucero de Cardeñosa.

En otros casos, los autores nos enseñan en Ávila, capital y provincia, entrañables rincones y parajes con los que componen itinerarios que nos sitúan en plazas, recovecos y esquinas callejeras, como el Atrio de San Isidro y la plaza del Rollo; en parques o jardines, como El Soto, El Pradillo, San Antonio con su fuente la Sierpe, la Viña y el huerto de santo Tomás; en barrios de los arrabales, como la Morería, la Cacharra, el Teso y Ajates; o en primitivos espacios naturales de Gredos. En estos lugares, los personajes juegan, pasean, elucubran o se sientan a pensar y meditar mientras dejan pistas detectivescas y de hallazgos desconocidos, también de experiencias, recuerdos y sentimientos, incluso de amoríos.

Igualmente, son protagonistas narrativos antiguos héroes y mártires patrios de raíces abulenses (Eloy Gonzalo “Cascorro” y Juan Martín “El Empecinado”), tipos populares (el Maragato y la Tía Benedita), santos patronos (San Gaudencio), escritores (Lucio Marineo Sículo) y actrices (“La Asturianita”).

La herencia cultural de antiguos pobladores (romanos, judíos y musulmanes) se testimonia o adivina en el reparto de actores que intervienen en la dramaturgia escenificada en algunos de los rincones seleccionados. Así ocurre en los entendidos diálogos de los lugareños que discursan sobre el origen de la llamada Calzada romana del Puerto El Pico a partir lo escrito por Pilar Barraca que desmiente tal denominación. En otras investigaciones de Emilio Rodríguez Almeida y María Mariné se atribuye a aquella civilización la naturaleza carreteril del paso.

La búsqueda de la huella del enterramiento que dejó en Ávila Abdalá El Rico, cuyo sepulcro se guarda en el Museo de Ávila, es señuelo para adentrarnos en el barrio mudéjar y al tiempo rememorar la historia de los arrabales del suroeste de la ciudad. La vida estudiantil de los escolares internos tiene su exponente en el Colegio de huérfanos ferroviarios, donde se recuerdan aventuras y temores infantiles. La invasión francesa de Napoleón da pie a fabular las miserias y tragedias de la guerra. Los paisajes naturales tienen su imagen evocadora en la sierra de Gredos, mientras que los teatros Principal y Liceo son escenarios idóneos para la vida trágica de los personajes.

En definitiva, Ávila se convierte en un paisaje literario siempre por descubrir, sobre todo cuando se recrea en una sorprendente variedad de estilos, igual que lo hicieron consagrados escritores dejando su impronta en un lenguaje que trasciende a la contemplación del viajero.

No es este libro un libro de viajes al uso, pues, aunque en el mismo se incluye una descripción introductoria de lugares arrinconados en el atlas territorial de Ávila, los cuales sirven de telón de fondo de sorprendentes historias, todo se funde con vivencias en las que la memoria de los autores muestran las almas de Ávila, tantas como narrativas.

Se trata de la técnica de escritores que ponen negro sobre blanco con trazos gruesos y letras caprichosas coronando espacios y paisaje que renombrados artistas también hicieron con pinceles de colores tomando Ávila como fuente de inspiración. Entre ellos, Zuloaga, Sorolla, Beruete, Chicharro, Solana, Caprotti, etc. El pintor Juan Echevarría escribió entonces: «Todo me habla (en Ávila) de espíritu y procuraré no enturbiar éste, prescindiendo en lo posible de lo pintoresco y de las armonías brillantes de color, es decir, que tiendo a una emoción más concentrada y pura».

También se adoptan en este libro distintos modos de hacer literatura, donde el nombre de Ávila es un personaje que enfunda las historias que se narran. Es la misma forma de expresión que practican muchos escritores, antes y ahora. De ellos reseñamos algunas obras precedentes en las que Ávila aparece como uno de los elementos envolventes del relato, lo que nos sirve para ilustrar al lector sobre la original y atractiva antología que ahora presentamos y la tradición literaria de esta manera de escribir.

Dejando al margen la sugerente literatura de viajes, citamos el estilo romántico de Gustavo Adolfo Bécquer en varios de sus relatos de temática abulense: Ávila. «Casi perdida entre la niebla del crepúsculo y encerrada dentro de sus dentellados murallones». Del simbolismo de Emilia Pardo Bazán, mentora de Ávila, leemos su vista a la ciudad en Semana Santa: «En aquellas calles, que todavía recuerdan por varios estilos la Edad Media española, el nombre de Persia sonaba como el de un país fantástico, de juglaresca leyenda o de romance tradicional», apreciación que responde al «modo peculiar que tiene un artista de interpretar lo real y hasta de modificarlo, infundiéndole su alma, o infundiéndole sólo su manera especial de ver», añade doña Emilia.

Igualmente, Ávila está en La dama errante, la obra impresionista de Pío Baroja que narra un viaje por el Valle del Tiétar y la Sierra de Gredos. Y Ávila ambienta Una hora de España, la novela Un pueblecito. Riofrío de Ávila y los cuentos de Mingorría y Monsalupe que imaginó Azorín. En esta línea, Ávila sobresalió antes en el modernismo que cultiva Enrique Larreta en La gloria de don Ramiro, la novela histórica abulense por excelencia: «Ávila, recubierta de nieve, resplandecía bajo el mágico claror de la luna como una ciudad de encantamiento». Lo que también ocurre en La sombra del ciprés es alargada, la novela existencialista de Miguel Delibes, en la que Ávila es un referente en el estudio de la condición humana, la libertad, las emociones y el significado de la vida: «Ante la entrada principal de la muralla me invadió una vaga congoja, un difuso conocimiento de una relación latente entre Jane y aquellas añosas piedras».

Del mismo modo, este libro se suma al conjunto de otras novelas e historias noveladas publicadas en los últimos años, donde distintos rincones de la tierra abulense ocupan un lugar preeminente en la narración, tanto como espacio escénico de la obra como lugar de encuentro de personajes.

Recapitulando el contenido del libro de viajes y rutas mágicas trazadas con desbordante imaginación, y haciendo parada en lugares desconcertantes de Ávila y provincia, redescubiertos ahora por los escritores de ‘La sombra del ciprés’, encontramos entrañables rincones y parajes con los que se componen 24 itinerarios originales.

ÁVILA CAPITAL.

En la capital abulense, los puntos de partida para los viajeros perdidos son los siguientes: El paraje de El Pradillo, el Arco de los Gitanos de la muralla, el viejo cementerio del convento de Santo Tomás, el paseo fluvial del río Adaja, la Plaza del Rollo, la fuente de la Sierpe, la tienda musical Disco 70, la calle de Abdalá el Rico y el cementerio musulmán, la escultura adosada a la Biblioteca Pública, el antiguo Teatro Principal, el Jardín de la Viña, el recodado Gran Cinema de la calle Vallespín, el desaparecido Hotel Continental pendiente de rehabilitar, el parque de El Soto y el Colegio de huérfanos ferroviarios, actual sede de la Universidad Católica. Como resultado, estos son los relatos:

1) EL PRADILLO.

Eliezer Bordallo Huidobro escribe «Camino del lavadero», dedicado al singular paraje de El Pradillo, en el que se levanta la ermita del Resucitado y una fuente del siglo XVI, con cuya agua sobrante se construyó el primer lavadero público de Ávila, lugar de entrañables recuerdos Mari, la protagonista del relato. Aquí, en el barrio de La Cacharra, se truncó la boda de Mari. El escándalo provocado por un desliz sin importancia se produjo en mitad de la ceremonia a la pregunta de don Damián, el párroco de San Antonio: «si hay alguien que tenga un impedimento para celebrar este sacramento, que lo diga ahora o calle para siempre». A lo que la cotilla de la Urbana gritó: «Señor párroco, a mi entender, una mujer decente que se ha de casar mañana, no debe restregarse con un hombre contra la tapia del seminario. Y eso lo vi yo anoche».

2) EL ARCO DE LOS GITANOS.

Cristóbal Medina en su relato convierte el Arco de los Gitanos de la muralla abulense en «El Planeta del principito». Un planeta que fue campo de juegos y aventuras de la infancia. Un lugar donde espiar a las parejas, fumar a escondidas, tramar fechorías, hacer peleas de cantos entre chavales del Teso contra los de la Cacharra. Todo un microcosmos del universo.

3) EL VIEJO CEMENTERIO DE SANTO TOMÁS.

Manuel Manteca se encarama como centinela en las empinadas escaleras que dan acceso al camposanto del convento de santo Tomás, situado en la parte más alta de las huertas, para admirar y contemplar uno de los atardeceres más espectaculares de la zona, lugar donde se dieron millones de pasos perdidos a lo largo de los siglos; debatieron Fray Tomás, los reyes Isabel y Fernando acerca de los judíos; disertaron los universitarios; pasearon los frailes recordando los países orientales de misión; y buscaron el primer beso algunas parejas. Aparte de los tristes recuerdos de los atropellos de las tropas napoleónicas y de la desamortización.

4) EL PASEO FLUVIAL DEL RÍO ADAJA.

Julio Veredas se detiene en premonitoriamente en el tramo inundable que discurre junto al paseo fluvial, entre el trampón y el puente de Juan Pablo II, para demandar un «Plan integral», el título de su relato. El río, aunque comparte los valores del patrimonio mundial, se había convertido en una selva donde se había creado el afamado Muro verde que engulló a un grupo de chicos Boy Scouts haciendo saltar las alarmas y movilizando a grupos de rescate que también seperdían en el bosque salvaje.

5) PLAZA DEL ROLLO.

Alberto Martín del Pozo nos sitúa en la Plaza del Rollo cuyo origen toponímico aventura que procede «Del milagro que San Gaudencio obró en la ciudad de Ávila del Rey en el año del señor de 1518, según testimonio del señor Jaimete Solanácea, siendo don Carlos y doña Juana, su madre, por la misma gracia reyes de Castilla». El santo se venera en la iglesia de Santiago, y su figura sirve para descubrirnos que, a veces, «la acumulación de maravillas hace difícil destacar solo uno de los encantos de un enclave».

6) LA FUENTE DE LA SIERPE.

Antonio García Martín toma asiento en la Fuente de la Sierpe situada en la esquina noreste del jardín de San Antonio. Allí, en el relato de novela negra «La crueldad del otoño», el inspector Peláez es el encargado de descubrir al asesino o asesina de una joven profesora de historia del Colegio de Santa Ana, cuyo cadáver apareció flotando en el estanque de la fuente, como vomitado por la Sierpe, el monstruo mitológico de donde brota el agua.

7) DISCO 70.

Patricia Vallejo en su relato titulado «Asociación de Nostálgicos Abulenses» da cuenta de una sorprendente y extraña convocatoria para acudir a la puerta de la antigua tienda de discos del Mercado Grande y vivir la mejor experiencia vital que pudiera guardar en la memoria de los asistentes. Así, agarrando con fuerza una grabadora los asistentes se vieron teletransportados en una brecha del tiempo de 25 años atrás, lo que aprovecharon para comprar los éxitos musicales de aquella época y disfrutar del Ávila de aquellos tiempos.

8) LA CALLE DE ABDALÁ EL RICO Y EL CEMENTERIO MUSULMÁN.

Julio Collado toma como lugar de referencia el cementerio musulmán situado en el arrabal sur de Ávila, en el barrio de la morería. Adentrarse entre sus callejuelas es lo que hace Fátima trazando una singular ruta «En busca de Abdalá, el Rico». En ello, Fátima, nieta de marroquíes, sigue el rastro a partir de la estela funeraria que vio en el Museo de Ávila. Así, desde la puerta de la Santa o de Montenegro o de Núñez Vela, la joven exploradora pasa junto al viejo hospital provincial; la calle Empedrada donde se encuentra la antigua mezquita (Almagí de la Alquibla); la iglesia de Santiago y su recinto, depositaria de macabrillas y losas funerarias del antiguo cementerio musulmán y otras con el juego del alquerque marcado; y la iglesia de San Nicolás con un verraco empotrado. En el recorrido, se citan llamativas historias sobre «La farsa de Ávila», o «La mentira del Niño de la Guardia». Por último, bajo la placa de la calle dedicada a Abdalá El Rico, Fátima rememora el epitafio de su lauda sepulcral: «asesinado cuando contaba veinte años… que Alá lo bendiga y lo proteja y nos reúna con él en el Paraíso».

9) ESCULTURA DE LA BIBLIOTECA.

Begoña Ruiz Hernández hace revivir a una figura ya deteriorada esculpida en altorrelieve de un hombre, la cual fue pegada por el arquitecto Pons Sorolla a la fachada de la Biblioteca de Ávila que ocupa el solar del antiguo Palacio del Rey Niño y también Palacio Episcopal, lo que hace en el relato «Diálogo de piedra, silencio de papel». Soy el dios Neptuno, dice la escultura habladora. Al supuesto dios desconocido se dirige Estela, incrédula sobre su divinidad, pidiendo un certificado de arraigo, una tarjeta de identidad de extranjero, un certificado de penales y un número de seguridad social. Total nada, para una migrante sin papeles, lo mismo que para una escultura parlante anónima que busca su identidad entre la mitología y la heráldica nobiliaria.

10) EL TEATRO PRINCIPAL.

Ángeles Jiménez Soria, quien lleva el arte dramático en las venas como practicante total de este legendario oficio artístico, nos transporta en el tiempo hasta el antiguo Teatro Principal, abierto en la que fue iglesia de San Joaquín. Allí, entre bambalinas, nos acerca, en primera persona, a la sorprendente y azarosa biografía de la actriz Regina García López, «La Asturianita», quien había actuado en el Coliseo Abulense el 23 de marzo de 1920 con el siguiente reclamo: «Una mujer sin brazos que realiza verdaderas maravillas. ‘La Asturianita’ toca el piano y el violín, pinta al óleo, escribe, monta a caballo, cose a máquina y ejecuta una serie de ejercicios con los pies, causando estupefacción en cuantos han tenido ocasión de presenciarlos».

11) EL JARDÍN DE LA VIÑA.

Charo García compone en el Jardín de la Viña la historia «Los hijos de Naim». Naim era natural de Bangladesh y trabajaba de cocinero en un kebab de Ávila. En el jardín, a la sombra de un platanero, la mujer protagonista, perfectamente casada, tiene un encuentro sexual esporádico con el Naim y queda embarazada de mellizos. La situación de desamparo y abandono a la que se ve abocada, producida por la separación y el divorcio, es el drama de un futuro incierto de muchas mujeres que dedicaron su vida al matrimonio renunciando a cualquier carrera profesional.

12) EL GRAN CINEMA.

José Luis Rubio Munt cuenta en «La desolación de los seres anónimos» la crónica de un asesinato ocurrido en el teatro Liceo, nombre que tuvo antes de ser cine, durante la proyección de Estación termini. Una pareja atraviesa la ciudad desde la estación hasta la calle Vallespín. A mitad de la película, y sin motivo alguno, el hombre acuchilla a la mujer con la había llegado agarrado de la mano. Nadie reclamó el cadáver y «finalmente, el episodio fue diluyéndose en el tiempo, igual que la desolación de los seres anónimos se disuelve en el vacío».

13) EL HOTEL CONTINENTAL.

Fernando Salcedo Alfayate imagina el Hotel Continental en los tiempos en que fue «El impresionante Hotel Inglés». Allí se alojó Ezequiel, aprendiz de escritor dispuesto a componer una novela. En su intentona de escribidor sufre alucinaciones en las que interactúa con Licinio, un fantasma del más famoso mosaiquista del Imperio Romano que dejó su impronta en el hotel. Como resultado, la exitosa novela «Licinio y Diocleciano, lucha por el amor de la bella Abula», escrita por E. Zurbarán Murallas.

14) EL SOTO.

José María Mayorga recrea en «Ballenita» la celebración de las bodas de plata de antiguos compañeros del instituto. A la cita en el parque de El Soto acude Rosario López, una de las mujeres más influyentes del siglo XXI, que quiso enfrentarse con ello a las humillaciones sufridas entonces. Como resultado, el siguiente titular: «Treinta y dos detenidos por una orgía de sexo, alcohol y drogas en El Soto». Fue la liberación de Ballenita que se precipitó al vacío.

15) EL COLEGIO DE HUÉRFANOS FERROVIARIOS.

Sara García relata con añoranza las travesuras infantiles de los internos en el Colegio de huérfanos de ferroviarios, así como el devenir cotidiano que era muy común en todos los internados de la época. La vida colegial despierta diferentes sentimientos y estados de ánimo en los que afloran los que tienen ver con la morriña, la familia, las desgracias personales, las clases, las comidas, los juegos, los deportes, los castigos, el estudio, los deberes, las peleas, los llantos, las risas, las religiosas cuidadoras, los profesores, los amigos, los abusones, los compañeros, los matones, las visitas, los miedos, las diversiones, la euforia, la angustia, etc. Después de todo, concluye nuestro protagonista: «Fue ahí donde comprendí que sí que había gente que me quería.

PROVINCIA. La ruta por los pueblos de la provincia, trazada en la singular guía para viajeros perdidos que nos ocupa, tiene también en la provincia los siguientes puntos de partida que dan continuidad a los marcados en la capital.

16) LOS PALOMARES DE LA SERRADA.

Guillermo García medita en los palomares de La Serrada: «un pueblo pequeño cerca de Ávila capital, con un entorno mejor que el Tíbet», cuyo paisaje enmarcado entre el Valle Amblés, la Sierra de Ávila y un cielo limpio de nubes «era una Toscana a la castellana, abarrotada de piedra, coloreada por tierras de cultivo marrones, amarillas y verdes, con solitarias encinas y pequeños grupos de olmos y pinos, salpicada de pueblecitos». La historia que nos cuenta es la de «‘Agosto 2021»: «Fue aquel verano del incendio; así como el fuego devoró la sierra de la Paramera, yo me volatilicé en un palomar».

17) EL CANTO EL ROMO.

Librado Casero nos lleva a la peña conocida como ‘El Canto El Romo’ que domina el Valle desde Corneja en Malpartida de Corneja. Allí, a pocos metros se encuentra «La casa de tía Benedita», título del relato dedicado a una mujer de empuje, decidida y laboriosa que fue emigrante en Argentina. «Tía Benedita era el prototipo de mujer aguerrida, trabajadora. También era tía Benedita un poco meiga, un poco sabia, curandera, tejedora, guisandera, partera, vendedora de sus artesanías y, sobre todo, un testimonio de vida ante la despoblación.

18) CABEZA LOBERA.

José Antonio Fernández de la Orden sitúa al viajero en el pueblo de Villanueva de Ávila, al sur de la sierra de Gredos, en una montaña de grandes berrocales llamada ‘Cabeza Lobera’, donde nació la titulada «Leyenda de Cabeza Lobera». Ello le sirve al autor para acercarnos a las hazañas de Juan Martín, «El Empecinado», contra el ejército francés. Para apresarlo, el general Joseph Léopold Sigisbert Hugo, padre del escritor Víctor Hugo, mató a muchos lugareños y secuestró a la madre del guerrillero y a otras aldeanas esperando que acudiera a su rescate. «El Empecinado» nunca apareció, y se cuenta que los franceses murieron a dentelladas por una manada de lobos que liberó al pueblo.

19) LA CALZADA ROMANA DEL PUERTO EL PICO.

Ana Pose, inquieta y experimentada viajera, nos lleva de marcha por «La calzada romana del Puerto del Pico», orgullo de Cuevas del Valle. Allí, al pie del empinado empedrado, nos ponemos en la piel de los topógrafos romanos, comprobando que si se hubieran seguido sus instrucciones habría que haber desechado ese sinuoso trazado. Por lo tanto, para sorpresa y desilusión del vecindario covachero, el relato concluye como los antiguos ingenieros de caminos e igual que el título: «Los romanos no dominaron el Puerto del Pico».

20) LA CUEVA DEL MARAGATO.

Tomás Sánchez Salinero se detiene en la cueva del Maragato, en el término de Cepeda de la Mora, por donde pasa David Bragado, emisario del obispo para entregar una carta en el palacio de la Mosquera de Arenas de San Pedro urdiendo un complot contra el rey Carlos. En el camino fue apresado junto a su acompañante por la cuadrilla del bandolero Maragato, siendo liberado con sus misivas días después. En el palacio de Arenas, Goya tomó nota de lo sucedido y retrató al Maragato.

21) LA ESTATUA DE CASCORRO.

Isabel Romero Arévalo recupera la figura de Eloy Gonzalo, el héroe Cascorro de San Bartolomé de Pinares, y lo hace por boca de una joven estudiante, Eloísa, quien logra que la estatua del personaje cobre vida humana, tal y como se recuerda en la fiesta de las Luminarias: «En estos días, la leyenda cuenta como la joven Eloísa que estuvo esperando a Gonzalo, fue capaz de liberar su corazón y vivir en paz, consciente de que aquella decisión, había roto el hechizo, ardiendo cada enero el fuego, pero un fuego que busca el futuro y la libertad».

22) LAS CRUCES DE CARDEÑOSA.

Óscar Hernández, a los pies del calvario, escribe «La cruz del bosque», relato fantástico protagonizado por un peregrino, doctor en mitos celtas de la península ibérica, que acampa en las eras de Cardeñosa. Él es elegido por los ancianos Custodios del antiguo Arcano como guardián del secreto protector de la humanidad, si bien no pasa las pruebas de idoneidad y el mal se desata sobre el mundo, al tiempo que se desmoronan las vigilantes cruces de piedra.

23) LA CASA DEL POZO DE LA TÍA RODRIGA.

Félix González García eligió la vivienda típica castellana construida con adobes, madera y piedra de la tía Rodriga en Cebreros para contarnos una pequeña historia de amor adolescente truncada por la muerte de la madre.

24) TORREÓN Y ERMITA DE ZURRAQUÍN.

Guillermo Buenadicha nos sitúa en el torreón y la ermita de Zurraquín en Cabezas del Villar, vestigios históricos de finales del siglo XV. Aquí, «En tierra hostil», el ejército invasor de Bonaparte había masacrado a una familia entera. La venganza llega de mano de una chiquilla, quien ante el intento de violación da muerte a un deslamado prisionero francés que había sido encerrado en Zurraquín por soldados ingleses del ejército de Willington. Se trata de un episodio dramático sobre el que dialogan soldados desconcertados ante la tragedia de la guerra y el instinto natural por sobrevivir. El escenario sobrecogedor de la matanza de los ‘gabachos’ bien podría haber servido de inspiración a Goya para uno de los grabados que hizo de los desastres de la guerra.

Finalmente, indicamos que el libro que presentamos se suma a otros anteriores de la Asociación la Sombra del Ciprés, los cuales también rondan el territorio de Ávila y sus gentes en los siguientes títulos: El mundo según los abulenses; Leyendas según los abulenses; Erase una vez... en Ávila; Ávila tenebrosa; Ávila amorosa; Ávila a través del espejo; Ávila confidencial; Ávila para comérsela; y Ávila erótica.